血液内科|国立病院機構熊本医療センター

血液内科

血液内科部長あいさつ

血液内科では主に白血球、赤血球、血小板という血液の成分に異常が起こる病気の診療を行います。具体的には貧血や血小板減少症などのように外来で治療可能なものから、白血病や悪性リンパ腫などの命に関わるものまで、幅広い病気が含まれます。

血液の病気は胃や肺などと比較して少ないためどの病院にでも専門医がいるわけではありませんが、当科では365日いつでも対応可能な血液内科として様々な病状や年齢の方の診療が可能です。特に白血病などの難しい病気に対して行われる同種造血幹細胞移植に関しては全国でも有数の実施数であり、他院血液内科からもご紹介いただいています。また、新規薬剤の治験も多数行っており必要に応じてご提案しています。

血液の病気は10歳台の若い方から高齢者まで幅広い年齢で発症しますので、それぞれの方に適した治療方針をご本人、ご家族とともにしっかりと考えることが重要です。今後もスタッフ一丸となって一人でも多くの方により良い治療を受けていただける診療を目指してまいります。

血液内科部長 河北敏郎

診療内容・特色

血液各種疾患の診療を行っています。

当科の特徴として、1991年から成人における同種造血幹細胞移植に取り組んでおり、現在も数多くの難治性疾患患者様とともに疾患根治に向けて闘っています。高齢者に対する化学療法や血球減少症など非悪性腫瘍に対する診療経験も豊富です。日本血液学会認定指導施設、エイズ拠点病院担当科です。

医療設備

2009年9月22日に新病院に移転しました。15床の無菌個室からなる移植ユニットを有し、さらに重症個室にも2床の無菌病室を備えました。さらに2015年に4床室2室、2016年と2018年に4床部屋各1室と計16床がクリーンルームに改装されました。これにより33床のクリーンルームを備えることになり移植などの血液疾患の診療環境は飛躍的にグレードアップしました。

症例数・治療・成績

血液内科 入院・外来 新規患者数

| 新規患者数(人) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

急性白血病 | 57 | 57 | 37 | 55 |

悪性リンパ腫 | 88 | 99 | 96 | 109 |

骨髄異形成症候群 | 31 | 46 | 41 | 29 |

多発性骨髄腫 | 42 | 42 | 34 | 34 |

成人T細胞白血病 | 18 | 16 | 13 | 8 |

その他腫瘍 | 32 | 40 | 26 | 25 |

血球減少症など (1) | 82 | 87 | 54 | 45 |

(1) 再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血など

1)血液疾患

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血、溶血性貧血などの難治性貧血、成人T細胞白血病、慢性骨髄性白血病、慢性骨髄増殖性疾患などの血液疾患に対する治療を行います。JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)、JSCT(Japan Study Group for Cell Therapy and Transplamtation)、CHOT-SG(Clinical HematolgyOncolgy Treatment Study Group)、国立病院機構血液ネットワークなど国内の血液疾患を専門に診療するグループに属し、国内の各施設とも活発に交流を図り最先端かつ最良と考えられる治療を行います。

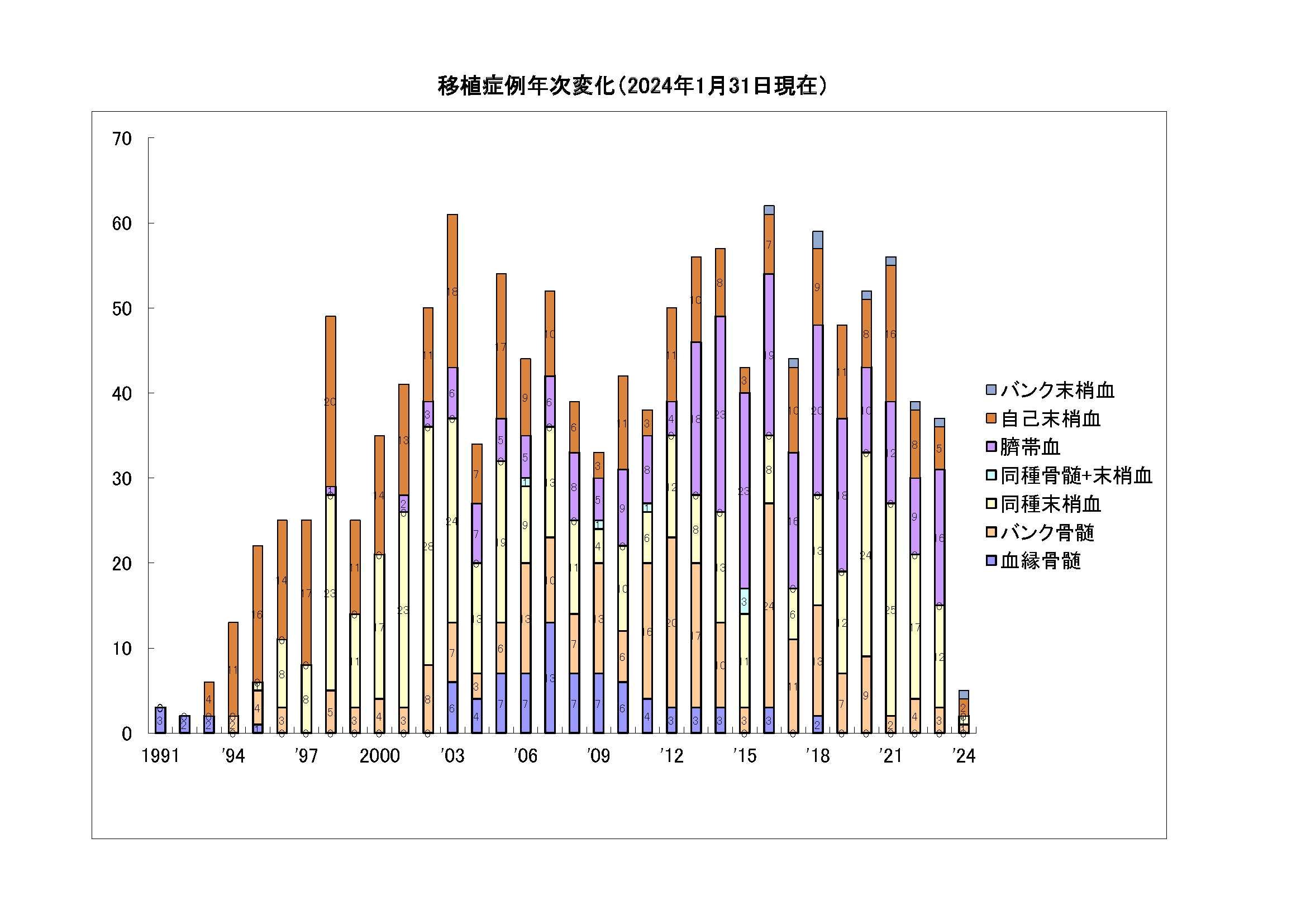

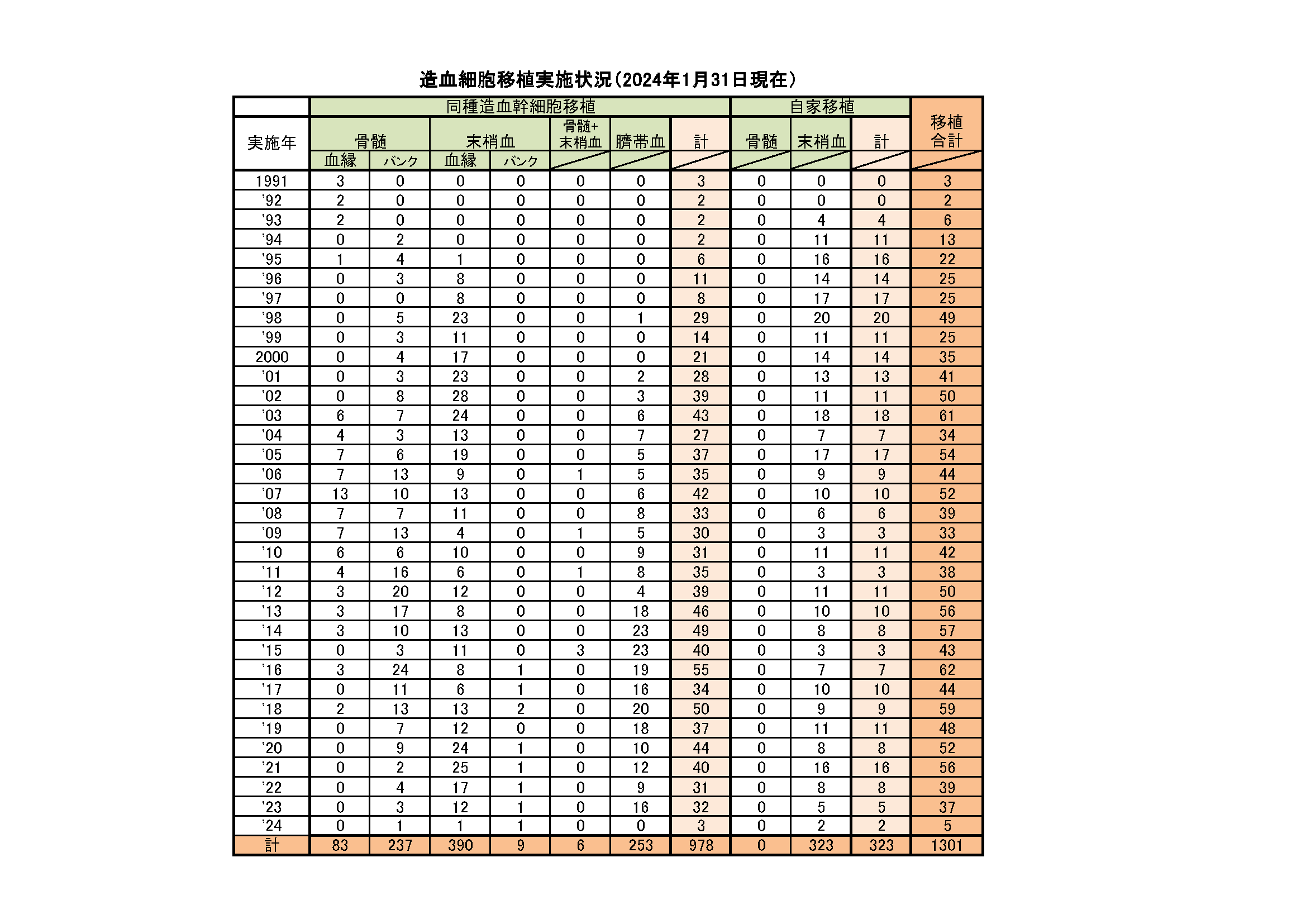

2)造血幹細胞移植

当センターでは適応に応じて自己末梢血幹細胞移植、同種骨髄移植、同種末梢血幹細胞移植、臍帯血移植が可能です。また骨髄バンク、臍帯血バンクから認定された骨髄移植センターです。医師、看護師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士によるチーム医療をクリティカルパスを用いて行っています。

2023年の移植症例数は自家末梢血幹細胞移植5例、同種造血幹細胞移植が32例で、令和5年末までの移植総数は自家末梢血幹細胞移植321例、同種造血幹細胞移植975例とわが国トップクラスの症例数です。熊本大学医学部血液内科などの熊本県下の主要な血液専門病院と毎月1回造血幹細胞移植連絡会を開催し、県下の移植症例のスムーズな医療連携を図っており、強力な連携体制をとっています。

平成21年9月に完成した新病院には血液病棟に15床からなる無菌ユニットが設置されました。この無菌ユニット以外にも血液病棟本体の個室のうち2床はクラス10000の無菌室として可能な要件を備えており、さらに2015年2月には4床部屋2室、2016年および2018年にもそれぞれ4床部屋1室がクリーンルームに改装され最大33床の無菌室体制が可能となったため従来に比べ余裕を持って運用してゆくことが可能となりました。

| 国立病院機構熊本医療センター内科における造血幹細胞移植のあゆみ | |

| 1991 | 県内初の同種骨髄移植開始(2月21日)。 無菌室1室設置(9月)、クリーンベッド購入(3台) |

| 1992 | 本邦初の骨髄液の海外搬送(九州骨髄バンク)。 (本院で骨髄液を採取し、ドイツ・ジュセルドルフへ空輸して移植した) |

| 1993 | 自己末梢血幹細胞移植(PBSCT)の開始。 |

| 1994 | 骨髄バンク(財)での、非血縁ドナーによる同種骨髄移植の開始。 (1994年度2例施行) |

| 1995 | 同種末梢血幹細胞移植(PBSCT)の開始。 |

| 1996 | 固形癌(精巣腫瘍)への自己PBSCTの開始。 年間の造血幹細胞移植数25例に達す。 |

| 1998 | 本邦初の成人の臍帯血幹細胞移植を施行。 |

| 2000 | ミニトランスプラント開始(2000年度2例)。 |

| 2004 | 単行本“造血幹細胞移植の看護”を南江堂より出版。 |

| 2006 | 同種移植数300例を超える。 過去3年の年間平均同種移植数全国6位にランクされる。 |

| 2007 | 造血幹細胞移植数500例に達す。 |

| 2008 | 複数臍帯血移植の開始。 |

| 2012 | 同種幹細胞移植数500例に達す。 |

| 2014 | 「造血幹細胞移植の看護」の改訂版刊行。 |

| 2015 | 4床部屋2室を無菌室に改装。無菌室は計25床に。 |

| 2016 | 4床部屋1室を無菌室に改装。無菌室は計29床に。 |

| 2018 | 造血幹細胞移植数1000例に達す。 4床部屋1室を無菌室に改装。無菌室は計33床に。 |

| 2019 | 同種移植のうち骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植の全てで200例を超える。 |

| 2020 | 造血幹細胞移植センターを設立 |

当センターの血液内科病棟に勤務しているスタッフだけで執筆しました。

血液疾患のクリティカルパスも実例を記述しており、2004年1月に発行し、お陰様で2014年に改訂版を刊行しました。

2004年初版

2014年改訂第2版

3)がん化学療法・緩和ケア

2008年2月、当センターが地域がん診療連携拠点病院に指定されたことにより、当科は外来化学療法、緩和ケアに力をそそいでまいりました。2015年からは腫瘍内科が正式に新設されたため外来化学療法や緩和医療に関して主な業務は引き継がれました。

4)その他

a)臨床研究・治験

臨床研究では、我が国の最先端の各種の臨床研究に参加しています。さらに、国立病院機構ネットワークの基幹研究施設として共同研究に積極的に取り組んでおり、全国的に展開される血液疾患の治療研究にも参加しています。また、白血病、骨髄異形成症候群、リンパ腫、ATLなど数多くの臨床治験を受託し、期待される新規薬剤の開発にも貢献しています。

b)地域連携・クリティカルパス

当センターは、地域連携・クリティカルパスに取り組んできましたが、当科でも、造血幹細胞移植、各種化学療法のクリティカルパスの作成を行い、日常診療に使用しています。現在は、電子カルテによるクリティカルパスを使用しており、さらに地域連携クリティカルパスを実施の段階に入っています。クリティカルパスを使用することにより、患者様へ治療や検査の日程などを具体的に説明可能となり、より安心した治療の提供が出来るようになりました。また、医療者側にとりましてもすべての職種の医療従事者が同じクリティカルパスを共有することでチーム医療が容易となりました。

報道発表

国立大学法人宮崎大学

国立大学法人京都大学

国立研究開発法人国立がん研究センター

公益財団法人慈愛会今村総合病院

独立行政法人国立病院機構熊本医療センター

スタッフ紹介

職名 氏名 免許取得年 | 専門医 所属学会 など | 専門分野 |

| 副院長 ヒダカ ミチヒロ 日髙 道弘 昭和61年 | 日本内科学会 総合内科専門医・指導医・認定医 日本血液学会 評議員・指導医・専門医 日本造血・免疫細胞療法学会 評議員・認定医 熊本大学医学部 臨床教授 外国人医師 臨床修練指導医 インフェクションコントロールドクター | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 副診療部長 血液内科部長 造血幹細胞移植センター長 臨床検査科長、輸血室長 教育研修科長 カワキタ トシロウ 河北 敏郎 平成10年 | 日本内科学会 総合内科専門医・指導医・認定医 日本血液学会 指導医・専門医 日本造血・免疫細胞療法学会移植 評議員・認定医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本輸血・細胞治療学会 認定医・胞治療認定管理師 熊本大学医学部 臨床教授 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科副部長 臨床検査部長 ハラダ ナオコ 原田 奈穂子 平成4年 | 日本内科学会 総合内科専門医・指導医・認定医 日本血液学会 指導医・専門医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本造血細胞移植学会 日本骨髄腫学会 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科副部長 ヒグチ ユウスケ 樋口 悠介 平成20年 | 日本内科学会 認定医 日本血液学会 専門医 日本造血・免疫細胞療法学会 日本リンパ網内系学会 日本臨床腫瘍学会 日本感染症学会 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科医師 クボタ アキラ 窪田 晃 平成26年 | 日本内科学会認定医 日本血液学会専門医 日本造血幹細胞移植学会 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科医師 スギタニ ヒロノリ 杉谷 浩規 平成28年 | 日本内科学会 日本血液学会 日本造血幹細胞移植学会 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科医師 タグチ ジュン 田口 詢 平成31年 | 日本内科学会 日本血液学会 日本造血幹細胞移植学会 | 血液内科 造血幹細胞移植 内科一般 |

| 血液内科非常勤医師 ツカモト アツコ 塚本 敦子 昭和59年 | 日本内科学会指導医・認定医 日本内科学会総合内科専門医 日本血液学会指導医・専門医 | 血液内科 内科一般 膠原病 |

| 血液内科非常勤医師 ワタナベ 美穂 渡辺 美穂 平成25年 | 日本内科学会 認定医 日本血液学会 専門医 日本造血・免疫細胞療法学会 日本臨床腫瘍学会 | 血液内科 内科一般 膠原病 |

今後の目標・展望

造血幹細胞移植センターとしてさらなる充実を図り、従来の血縁間移植、骨髄バンクドナー方の移植のみならず、臍帯血移植やハプロ移植、高齢者に対する移植に積極的に取り組みます。さらに移植の安全性を高めるために合併症の低減を図り、熊本県における難治血液疾患の治癒率改善を目指します。インフォームドコンセントやクリティカルパスを充実し、患者と医療スタッフが協力して治療に取り組む体制を作り上げます。また、移植後の様々な慢性期合併症に対しても十分なフォローアップ体制を築いてゆきます。院内の他科とも協力して新たな分野での再生医療、移植医療にも積極的に取り組んで行く予定です。