患者さまへ

患者さまの権利と責務

患者さまの権利

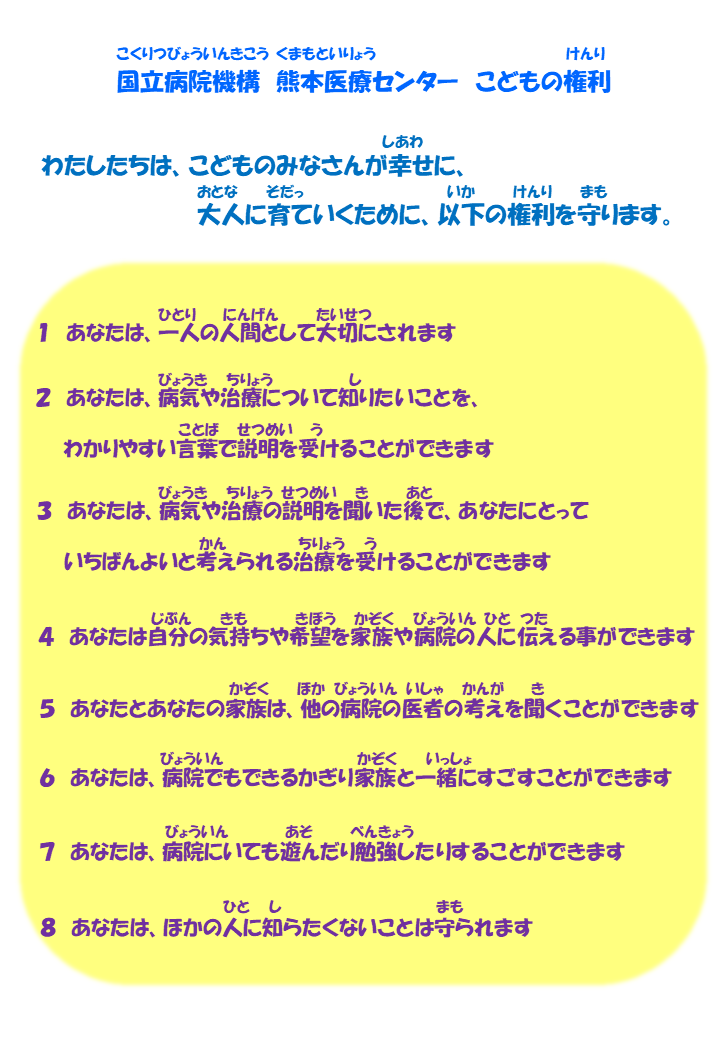

- 良質かつ適切な医療を公平に受ける権利があります

- ご自身の医療について理解しやすい言葉と方法で十分な説明と情報を受ける権利があります

- 病院から説明と情報を得た上で、自らの意志で治療を受け、あるいは選択し、拒否する権利があります

- 自分の診療記録の開示を求める権利があります

- セカンド・オピニオンを求める権利があります

- 個人としての人格の尊重とプライバシーの保護を受ける権利があります

患者さまの責務

- 良質で適切な医療を受けることができるように、患者さまご自身の健康状態に関する情報を医師をはじめ私たち医療従事者にできるだけ正確にお伝えください

- 健康状態や治療方針を適正にご理解いただくことで納得のいく医療の提供が実現します。病気の診断・治療・予後などの説明に関して、十分に理解できるまでご遠慮なくお尋ねください

- 病院内の規則をよく守り、病院の医療提供に支障を与えないように配慮し、他の患者さまのご迷惑にならないようご協力ください

- 提供を受けた医療に対して診療費を遅滞なくお支払いください

患者さまとのパートナーシップ

医学、医療の進歩によって病気の診断、治療法が飛躍的に向上しましたが、治療を進めるにあたって医療従事者だけの判断ではなく、医療従事者と患者さまの相互の信頼関係に基づいて両者で協力しながら病気の治療にあたらなければなりません。

当院では、「最新の知識・医療技術と礼節をもって、良質で安全な医療を目指します」の基本理念のもと「患者さまの権利」「患者さまの責任」を定め、患者さまの医療に対する主体的な参加を支援し、より良いパートナーシップを築き上げていきたいと考えております。

当院では、「最新の知識・医療技術と礼節をもって、良質で安全な医療を目指します」の基本理念のもと「患者さまの権利」「患者さまの責任」を定め、患者さまの医療に対する主体的な参加を支援し、より良いパートナーシップを築き上げていきたいと考えております。

臨床疫学に基づく医療

臨床疫学の根拠に基づいた医療の実践と、技術的に優れた医療を行います。

さらに、豊富な知識と経験を生かしながら、患者さま個々の病態に応じた最良の診療を行います。

さらに、豊富な知識と経験を生かしながら、患者さま個々の病態に応じた最良の診療を行います。

安全の確保

当院では、「医療安全管理マニュアル」を基に医療事故防止に努めています。

医療安全管理委員会を中心として医療事故防止に係る組織横断的活動及び手順の確認、組織的な教育・訓練の実施、問題事例の原因分析・対策、外部との連携を行います。

安全な医療の実践で患者さまとのパートナーシップの充実に尽力しています。

医療安全管理委員会を中心として医療事故防止に係る組織横断的活動及び手順の確認、組織的な教育・訓練の実施、問題事例の原因分析・対策、外部との連携を行います。

安全な医療の実践で患者さまとのパートナーシップの充実に尽力しています。

医の倫理に関する対応

当院では「医の倫理綱領」をもとに患者さまの人権を守ることを第一と考え、全職員が職業倫理の尊重に努めています。

また、全ての患者さまに対し患者さまの権利を示しています。癌告知、知る権利に関しては、インフォームド・コンセントの徹底に努めています。

また、全ての患者さまに対し患者さまの権利を示しています。癌告知、知る権利に関しては、インフォームド・コンセントの徹底に努めています。

プライバシーの保護

当院では、外来・入院患者さまのプライバシー保護に努力しています。

医療情報の取り扱いは、個人情報保護法に基づき本人、家族の意向に沿うように慎重を期しています。

医療情報の取り扱いは、個人情報保護法に基づき本人、家族の意向に沿うように慎重を期しています。

相談窓口-患者さまやご家族の意見の尊重

患者さまやご家族の抱える社会的問題、社会復帰、医療費の負担の問題などには、相談支援センターを設置のうえ相談に応じています。

また、患者さまやご家族の方の意見を尊重するために医療サービス全般、苦情、提案などを「患者さまの声」シートへ記載していただき、寄せられた声に対する回答を行うとともに病院運営に反映させ、患者さまとのパートナーシップを高めています。

また、患者さまやご家族の方の意見を尊重するために医療サービス全般、苦情、提案などを「患者さまの声」シートへ記載していただき、寄せられた声に対する回答を行うとともに病院運営に反映させ、患者さまとのパートナーシップを高めています。

こどもの権利

身体拘束最小化および適正化へむけた基準

1. 身体拘束とは

身体拘束は、患者様の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に身体を拘束し行動を制限することです。

2. 身体拘束に関する当院の指針

身体拘束は基本的人権や人間の尊厳を侵害するため、当院では、患者または他者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束は実施しません。また身体拘束中は、二次的な身体障害や偶発症の発生に十分注意し、身体拘束を解除する時間を設けるようにします。

3. やむを得ず身体拘束を行う場合

患者様または他者の生命又は身体を保護するための措置として、以下の 三原則の全てを満たす状態にある場合は、患者様とご家族様への説明し同意を得た上で必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

1) 切迫性:本人または他者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

2) 非代替性:身体拘束などの行動制限を行なう以外に他の方法が見つからない

3) 一時性:身体拘束やその他の行動制限が一時的で解除の見込みがある

4. 当院における身体拘束に該当する行為

・胴拘束帯:ベッドにベルト状のものを使用し患者様の腹部を拘束する

・四肢拘束帯:ベッド柵に帯状のもので患者様の上肢または下肢を拘束する

・車椅子用拘束帯:車椅子に患者様の体幹を拘束する

・ミトン:指が分かれていない手袋を装着し、患者様の指を拘束する

・つなぎ服:患者自ら脱ぐことのできないつなぎ服を使用する

・ベッドサイドレールの4点使用:ベッドにベッド柵を固定する

・成人のサークルベッド使用:サークルベッドを小児以外の成人に使用する

5. 身体拘束を行った場合の対応

緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束解除へ向けた多職種カンファレンスや身体拘束最小化チームによる介入を行い、できるだけ早期に身体拘束が解除できるように努めます。

6. 身体拘束適正化、最小化へ向けた職員教育

医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束最小化と人権を尊重したケアが実践できるように職員教育を実施します。

1)年1回、身体拘束に関わる医療者に対する研修会を開催いたします。

2)新任者に対する身体拘束最小化に対する研修を実施します。

3)身体拘束最小化ラウンドの際に、多職種に対しOJTを実施します。

暴言・暴力 迷惑行為への対応

上記のような患者の皆さまの権利を守るために、暴力等が発生した場合、被害をうけた職員や患者様を守るべく組織的対応をいたします。次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがあります。

- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような言動)

- 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合

- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する等)

- 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること

- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること

- 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院など)

- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること

- 謝罪や謝罪文を強要すること

- 院内の機器類の無断使用・持ち出し、または器物破損行為

- その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

輸血に関する当院の基本方針

- 当院で実施する医療行為(検査、治療の全てを含む)において、医師が患者さんの生命に対する危機を回避するために必要と判断した場合には、輸血または種々の血液製剤を使用します。

- 当院の方針につきましては、十分にご説明し理解を頂けるように努力しますが、どうしてもご同意いただけない場合には、他院での治療をお勧めします。

宗教上の理由による輸血拒否に対する当院の対応

- 当院で実施する医療行為(検査、治療の全てを含む)において、医師が患者さんの生命に対する危機を回避するために必要と判断した場合には、輸血または種々の血液製剤を使用します。

- 手術等においても、必要と判断した場合には輸血を行います。輸血の同意を得られない場合には他院での治療をお勧めします。

- 免責証明書など、生命維持に輸血が必要と判断される場合でも輸血を実施しないことを内容とする文書には署名または記名いたしません。

- 以上の当院の方針は、患者さんの意識の有無や、成人・未成人の別にかかわらず適用しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

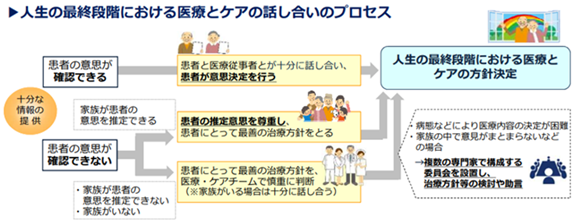

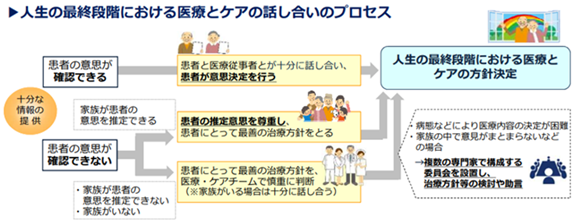

当院の適切な意思決定支援に関する指針

1. 基本方針

熊本医療センターでは、人生の最終段階にある患者さんの尊厳を尊重し、継続的に有効に医療とケアを提供することを目的とし、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんとその家族等に対し適切な説明と相談のもと、患者さんの意思決定を尊重した医療・ケアの提供に努めます。

ただし、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は本指針の対象とはしません。

熊本医療センターでは、人生の最終段階にある患者さんの尊厳を尊重し、継続的に有効に医療とケアを提供することを目的とし、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者さんとその家族等に対し適切な説明と相談のもと、患者さんの意思決定を尊重した医療・ケアの提供に努めます。

ただし、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は本指針の対象とはしません。

用語の定義

人生の最終段階:

複数の医師が回復の見込みがないと判断し、患者さん・ご家族・医師・看護師等の関係者が、死を予測した対応が必要性と考えた状況を人生の最終段階と定義する。

例)①がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3か月と予測ができる場合

②慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合

③脳血管疾患の後遺症や老衰など数か月から数年にかけ死を迎える場合など

人生の最終段階における医療とケア:

患者さまの身体的な苦痛や精神的苦痛、社会的問題に対して、本人やご家族の意向を尊重して支援すること。

2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

(厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

(平成30年3月)より引用一部修正)

1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて、医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則となります。そのため、人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。

2) 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

3) 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本章では対象といたしません。

(3)認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんの意思決定支援

(4)身寄りがない患者さんの意思決定支援

(5)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

3. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

1) 人生の最終段階の判断

医師が客観的な情報をもとに、治療により病気の回復が期待できないと判断し、他の医師、看護師等の関係者が同じ理解であることを確認します。

2) 医療・ケアの方向性を検討するためにカンファレンスを行います。

【カンファレンスでの評価項目】

(1) 患者・家族の要望

(2) 生活面への配慮

(3) 身体的・精神的苦痛

(4) 社会的・文化的・宗教的な配慮

(5) スピリチュアルペイン

(6) 患者さんの尊厳に配慮した態度

3) 2)のカンファレンスで検討した内容を患者さん・ご家族(代理人)に説明し、人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定します。

(1) 本人の意思の確認ができる場合

① 方針の決定は、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。

② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものです。本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性もあることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行っていきます。

③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、記録に残します。

(2) 本人の意思確認ができない場合

① ご家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。

② ご家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。

③ ご家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。

④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、記録に残します。

(3)認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者さんの意思決定支援

障害や認知症等で、患者さんご本人が意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者さんご本人の意思を尊重し反映した意思決定を、ご家族および関係者、医療・ケアチームが関与して支援します。

(4)身寄りがない患者さんの意思決定支援

身寄りがない患者さんにおける医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者さんご本人の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者さんご本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援します。

(5)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)~(4)の場合において、方針の決定に際し、 下記などについては、倫理委員会臨床倫理部会に相談します。

・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合

・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

・ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の普及啓発リーフレット(2015)厚生労働省 より抜粋

1)人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン(2018)

2)認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(2018)

3)身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する

ガイドライン(2019)

【特記事項】

1)作成担当部署と承認

本文章は緩和ケア部会にて作成を行い、がん拠点病院運営委員会提出したうえで、院長の承認を得たものである。

「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の普及啓発リーフレット(2015)厚生労働省 より抜粋

1)人生の最終段階における医療・ケア決定プロセスに関するガイドライン(2018)

2)認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(2018)

3)身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する

ガイドライン(2019)

【特記事項】

1)作成担当部署と承認

本文章は緩和ケア部会にて作成を行い、がん拠点病院運営委員会提出したうえで、院長の承認を得たものである。

小児患者体験調査

後発医薬品・バイオ後続品の使用促進について

厚生労働省の方針に従って、当院では後発医薬品・バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいます。医療費の患者負担の軽減や医療保険財政の改善につながる取り組みです。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは

新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分を使用し、品質、効き目、安全性が同等な医薬品です。厳しい試験に合格し、厚生労働大臣の承認を受け、国の基準、法律に基づいて製造・販売しています。さらに、製品によっては、服用しやすいように大きさや味・香りなどを改良した後発医薬品もあります。先発医薬品に比べ開発費が少ないために、先発医薬品より低価格な医薬品です。バイオ後続品(バイオシミラー)とは

後発医薬品と同様に、先行のバイオ医薬品(遺伝子組み換え技術などにより微生物や細胞から産生されるタンパク質由来の医薬品)の特許が切れた後に発売される医薬品です。先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性が確認された薬剤です。臨床試験を含む多くのデータによって、先行バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。先行バイオ医薬品よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。医薬品安定供給に向けた取り組みについて

当院では、品質・安全性等の情報を収集・評価して医薬品を採用しています。

近年、原薬供給や震災などの影響もあり、一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。医薬品の供給不足などが発生した場合、治療計画の見直しなど適切な対応ができる体制を整備しています。供給不足等により使用する薬を変更する可能性がある場合には、説明を行い対応させていただきます。また、当院では患者さんに必要な薬が提供しやすくなるよう、一般名処方を行う場合があります。

近年、原薬供給や震災などの影響もあり、一部の医薬品では十分な供給が難しい状況が続いています。医薬品の供給不足などが発生した場合、治療計画の見直しなど適切な対応ができる体制を整備しています。供給不足等により使用する薬を変更する可能性がある場合には、説明を行い対応させていただきます。また、当院では患者さんに必要な薬が提供しやすくなるよう、一般名処方を行う場合があります。